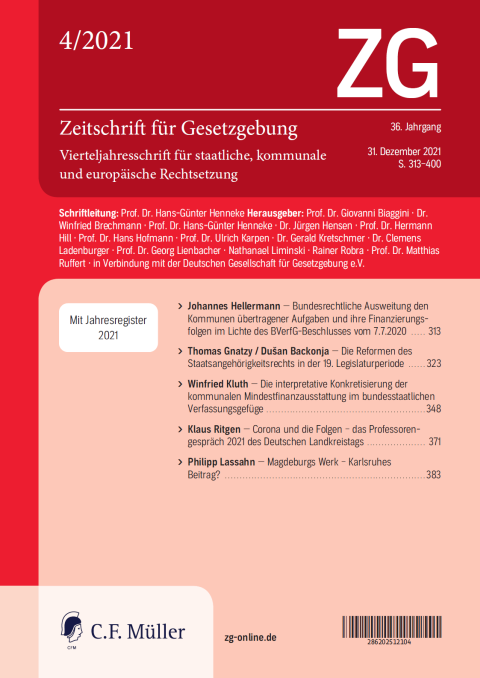

ZG - Zeitschrift für Gesetzgebung Vierteljahresschrift für staatliche und kommunale Rechtsetzung

Das Forum für Fragen der Rechtsetzung, ihrer Planung und des Gesetzesvollzugs Inklusive Online-Archiv der ZG seit 2016.

Online erhältlich in diesen Modulen:

ZG - Zeitschrift für Gesetzgebung online

Beschreibung

Die ZG ist Forum für Fragen der staatlichen und kommunalen Rechtsetzung, ihrer Planung und des Gesetzesvollzugs. Sie behandelt Themen, welche sich den rechtsetzenden Organen in Bund, Ländern, den Gemeinden und der EU stellen und richtet sich vor allem an die Praktiker im staatlichen und kommunalen Bereich.

Informationen zur aktuellen Ausgabe und Online-Archiv mit kostenlosem Zugriff für Abonnenten auf die Inhalte aller ZG-Ausgaben seit 2016 auf: www.zg-online.de

Erscheinungsweise:

4 x jährlich

Aktuelles Heft

Heft 1 / 2024

Aufsätze

Schiffbauer, Björn, Die Außengrenzen der Europäischen Union und das Völkerrecht, ZG 2024, 1-21

Der Schutz des Territoriums hinter den EU-Außengrenzen betrifft die EU und ihre Mitgliedstaaten einerseits sowie Individuen und Drittstaaten andererseits. Daher können Maßnahmen der territorialen Sicherung an den Außengrenzen nach unterschiedlichen Rechtsordnungen bewertet werden, insbesondere dem Unionsrecht und dem Völkerrecht. Vor diesem Hintergrund werden die rechtlichen Implikationen von Außengrenzen sowie die Befugnis der EU und ihrer Mitgliedstaaten zur Sicherung ihres Gebiets aus verschiedenen Perspektiven dargestellt, um sodann die sich daraus ergebenden Rechtsverhältnisse de lege lata und de lege ferenda aufzuschlüsseln.

Rudolph, Julius, Resilienter Parlamentarismus, ZG 2024, 21-37

Der globale Zustand der liberalen Demokratie gibt Anlass, das Grundgesetz auf seine Resilienz zu untersuchen. Im Fokus stehen dabei die Essentialia des parlamentarischen Regierungssystems, da weniger die zum Schutz der Verfassung konzipierten Gehalte der wehrhaften Demokratie, als die politischen Institutionen sowie die plurale Parteienlandschaft für die bemerkenswerte Stabilität der politischen Ordnung verantwortlich zeichnen. Aufgrund verschiedener sich wechselseitig bedingender Risikofaktoren sind allerdings zunehmend Tendenzen einer Entparlamentarisierung zu beobachten, die teilweise im Grundgesetz selbst angelegt ist. Um die Marginalisierung des Parlaments aufzuhalten, schlägt dieser Beitrag eine weitreichende parlamentarische Selbstorganisation durch ein Parlamentsfunktionengesetz de lege ferenda vor. Es soll das institutionelle Verhältnis von Bundestag und Bundesregierung durch Ausgestaltung von Parlamentsfunktionen unter Berücksichtigung statusrechtlicher Postulate normieren und zugleich das Parlament als responsives Zentrum der Öffentlichkeit stärken. Hingegen versprechen die oftmals propagierten Bürgerräte vor der Folie der hiesigen Problemwahrnehmung kaum Abhilfe.

Forum

Henneke, Hans-Günter, War die Haushaltskrise unvermeidbar?, ZG 2024, 38-52

Büttner hat sich in dieser Zeitschrift (ZG 2023, 174) ausführlich mit der Verpflichtung Deutschlands zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin befasst und ihre Überwachung durch den Stabilitätsrat und seinen Unabhängigen Beirat im Detail dargelegt und dabei auf S. 180 f. hervorgehoben, dass seit 2020 zwar der Stabilitätsrat, nicht aber dessen Unabhängiger Beirat auch mit der Überprüfung von Art. 109 Abs. 3 GG beauftragt ist. Der nachfolgende Beitrag geht der Frage nach, ob bei einer unabhängigen Überprüfung die durch die Nichtigkeit des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes ausgelöste Haushaltskrise im Winter 2023/24 hätte vermieden werden können.

Vorholz, Irene, Systemgerechte Umsetzung statt unnötiger Verwaltungsreform, ZG 2024, 52-66

Angesichts der Vielzahl familien- und kindbezogener Unterstützungsleistungen wird die Schaffung einer optimierten Geldleistung für Kinder, eine sog. Kindergrundsicherung, seit Jahren überlegt. Durch eine Bündelung mehrerer Leistungen soll es zu mehr Übersichtlichkeit und einer besseren Erreichbarkeit kommen. Der Regierungsentwurf eines Kindergrundsicherungsgesetzes erreicht dieses Ziel nicht. Der Aufwand für bedürftige Familien wird nicht reduziert, sondern sogar erhöht. Die vorgesehene Umsetzung über die Bundesagentur für Arbeit unter der neuen Bezeichnung “Familienservice“ ist verfassungsrechtlich bedenklich und führt zu Doppel- und Parallelstrukturen zu den Jobcentern sowie zu einer Verschlechterung der flächendeckenden Erreichbarkeit. Der Beitrag bereitet die Entstehungsgeschichte sowie die maßgeblichen Kritikpunkte auf und stellt dem eine Lösung ohne Verwaltungsreform gegenüber, nämlich die Abwicklung der Kindergrundsicherung für den Personenkreis der bedürftigen Kinder über die Jobcenter.

Boehme-Neßler, Volker, Nerds als Gesetzgeber? Zur Herausforderung der Verfassung durch Algorithmen und KI, ZG 2024, 66-74

Grotz, Florian, Welche fachlichen und persönlichen Voraussetzungen braucht ein Minister?, ZG 2024, 75-82

Rechtsprechung

Waldhoff, Christian, Politik und Gesetzgebung in Zeiten der Schuldenbremse, ZG 2024, 83-94

Literatur

Wendt, Rudolf, Handbuch Recht der Kommunalfinanzen. Finanzverfassungsrechtliche Stellung der kommunalen Ebene, kommunale Abgaben und andere Einnahmen, kommunaler Finanzausgleich., ZG 2024, 94-102

Autoren

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke (Schriftleiter)